[경북일보] 풍수썰전 - 운조루 (박성대 교수)

'하늘이 아껴뒀다가 내리신 땅' 물이 모여 감아 도는 부자 터

류이주, 운조루 고택의 창건주

운조루(雲鳥樓)는 호남지방에서 보기 드물게 조선시대 양반집 건축의 전형을 유지하고 있는 건물이다. 창건자는 영조 때 삼수부사를 지낸 류이주(柳爾胄, 1726~1797)로 영조 52년(1776)에 창건했다.

창건 과정은 예사롭지 않았다. 터파기 공사 중 거북처럼 생긴 돌이 나왔다. 또 정치적 유배를 당한 불우함을 잊기 위해 멀리 경상도 안동에서 구례까지 와서 자리 잡았는데, 터를 잡고 집을 착공하자마자 사면이 되어 경상도와 평안도 등지로 부임하게 되었다. 그래서 실제 건축은 그의 조카(덕호)가 맡았다.

이때 류이주는 운조루 터를 ‘하늘이 비밀스럽게 아껴두었다가 나를 위해 내리신 땅’이라며, 건축을 맡은 조카에게 자신이 직접 설계한 것과 털끝만큼도 차이가 없도록 당부했다고 한다. 이를 통해 보면 류이주는 이곳이 예사롭지 않은 길지(吉地)임을 익히 알고 있었다.

운조루를 둘러싼 산줄기 물줄기 체계

운조루, 물이 모이고 수구가 좁은 명당 터

조금만 더 풍수의 눈으로 보자. 류이주 가문이 호남을 대표하는 만석꾼 재산을 일구고 오늘날까지 명맥을 유지하는 비결이 무엇일까? 역시 물(水)을 빼놓을 수 없다.

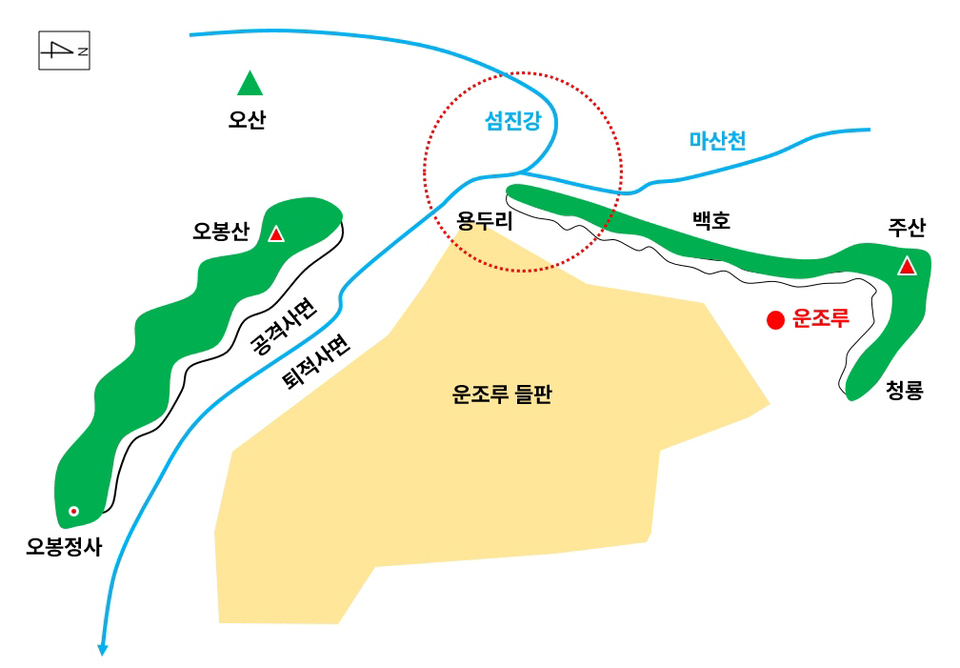

우선 물이 모여야 재물이 모인다. 섬진강이 구례읍을 지나 흘러오는 동안 여러 차례 소하천과 합치며 수량을 늘린다. 계속해서 재물이 불어나는 형국이다. 재물의 단속 또한 잘 이루어진다. 수구 지점(붉은 원)이 남북에서 각각 뻗어 내린 산줄기들로 꽉 조여져 있다. 흔히 말해 ‘물 샐 틈 없이’ 재물이 지켜지는 형국이다.

운조루 백호, 섬진강물을 돌려주는 방패막이

섬진강물을 돌려주는 방패막이 역할의 백호능선

운조루 터를 풍수 명당으로 만드는 숨은 주역이 있다. 백호 능선이다. 운조루의 백호는 주산에서 남서방향으로 용두리까지 이어진다. 일견 길고 야트막한 둔덕에 불과하나 그 중요성은 실로 작지 않다.

섬진강과 마산천이 용두리 일대에서 돌연 방향을 바꾸어 흐른다. 원래의 흐름대로라면 운조루 들판을 치고 들어올 기세였다. 그런데 백호 능선이 방패막이가 됨으로써 하천이 운조루 들판을 크게 감아 돌게 만들었다.

이럴 경우, 물이 감아 도는 안쪽인 운조루 들판이 퇴적사면이 되고, 반대쪽인 물이 치고 가는 쪽의 오봉산 일대가 공격사면이 된다. 예로부터 퇴적사면에는 마을이 들어섰고 공격사면은 물과 바람이 쳐서 바위절벽과 깊은 소(沼)가 생겼다. 오봉산 능선이 바위절벽이 된 것은 섬진강의 물과 바람에 오랜 세월 노출되어 침식된 결과물이다.

운조루, 집 앞 도랑물과 섬진강이 반대로 흐르다

섬진강의 흐름과 반대로 뻗어 내리는 운조루 들판의 산줄기

풍수 명당 운조루 터의 마지막 특성은 들판에 길게 뻗어 내리는 야트막한 능선들이다. 운조루 들판에는 한가운데 조금 높은 언덕배기(殘丘)들이 있고, 이에 의지해 원내·용정 마을이 있다. 자세히 보면 구릉들이 섬처럼 독산(獨山)이 아니고 뒤편 주산에서부터 희미하게나마 산줄기로 연결되어 있다.

지리적으로 추정해보면, 마지막 빙하기가 끝났던 약 1만 년 전 이전에는 남쪽으로 뻗어 내리는 산줄기들이 지금보다 명확했다. 그 사이 골짜기가 지금보다 깊었기 때문이다. 섬진강 유로 또한 현재보다 조금 더 북쪽이었다.

그러다가 빙하기 때의 간헐적 홍수로 인해 주산 상류에서 침식된 토사(土砂)와 섬진강 상류에서의 침식물이 이곳 들판에 퇴적되기 시작했다. 오랜 세월 동안 골짜기는 점차 메워지고 들판의 규모가 확대됨으로써 섬진강 유로 또한 남쪽으로 조금씩 밀려나게 되었다.

이때 풍수적으로 중요한 점은 산줄기들의 방향이다. 남서쪽, 즉 섬진강이 흘러오는 방향으로 뻗어 내리는 것이다. 그래서 운조루 앞의 도랑물도 동쪽에서 남서쪽으로 흘러내린다. 이는 서출동류(西出東流)하는 섬진강과 반대방향이다.

풍수에서 이런 물을 역수(逆水)라 한다. 아주 길(吉)한 물이다. 운조루 들판의 좁은 범위의 명당(內明堂)이 구례 일대의 넓은 명당(外明堂)과 반대로 경사져 있어 물(재물)이 명당 영역을 최대한 천천히 빠져나가는 것이다.

운조루, ‘풍수’로 재물을 모으고 ‘민심’으로 재물을 지키다.

운조루 이야기에는 ‘터’보다 더 중요한 ‘사람’이 빠질 수 없다. 류이주 가문은 한국 근현대사의 질곡 속에서 과거의 만석 재산을 다 지키지는 못했다. 그러나 지금도 전국 도처에서 사람들이 방문하는 등 가문의 명맥이 유지되고 있는데, 그 비결에는 ‘사람’의 역할이 컸다.

운조루 안채 중문간에는 나무 쌀독이 있는데, 아래쪽에 ‘타인능해’(他人能解) 글귀가 적혀있다. “배고픈 자들은 누구나 쌀을 퍼가도 좋다”는 뜻이다. 경주 최부자집의 육훈(六訓) 중 ‘주변 100리 안에 굶어 죽은 사람이 없게 하라’는 내용과 꼭 닮았다.

두 가문의 공통점은 재물을 모을 때는 ‘풍수’가 활용되었다면, 재물을 지킬 때는 ‘사람의 마음(民心)’이 작용했다는 점이다.

경주 최부자집은 임진왜란과 병자호란을 틈타 헐값에 많은 전답을 사들이며 재산을 늘렸다. 그 후 목숨과 같은 전답을 헐값에 넘긴 이들이 화적떼가 됨으로써, 가문은 그들의 주요 표적이 된다. 이에 최부자 일가는 이웃과 함께 가는 길만이 가문 또한 번성하는 길임을 깨닫게 된다.

운조루는 또 어떤가? 지리산 아래에 있다는 것이 한국 근현대사에서 어떤 의미인지 알 만한 사람은 다 안다. 운조루 가문 또한 ‘타인능해’ 의 정신이 없었다면 동학과 빨치산, 6·25전쟁에 이르는 역사의 질곡 속을 빠져나오지 못했을 것이다.

그래서 사람들은 두 가문에 대해 단순한 만석꾼 집안임을 ‘머리’로 기억하지 않고, 영호남을 대표하는 나눔과 상생의 가문임을 ‘가슴’에 담고 있는 것이다.

하회마을 지세 꼭 닮은 터…넘실거리는 다섯 봉우리 안채에 담아

필자가 운조루를 찾아 오미리 들판을 들어선 첫 느낌은 ‘하회마을을 닮았다’였다. 입구 안내판에 운조루를 지을 때 양진당과 충효당 건축양식을 옮겨왔다는 글귀는 심정을 굳히기에 충분했다.

그렇다면 단지 건축양식만 옮겨왔을까? 터를 잡을 때부터 창건주 머릿속에 하회마을이 들어 있지 않았을까? 하는 풍수 전공자의 직업적 상상력이 발동되었다. 하회마을 하면 일대에서 풍수 명당으로 익히 알려져 있었을 테니 말이다.

△오미리 마을, 하회마을을 닮다.

구례 오미리 마을과 안동 하회마을

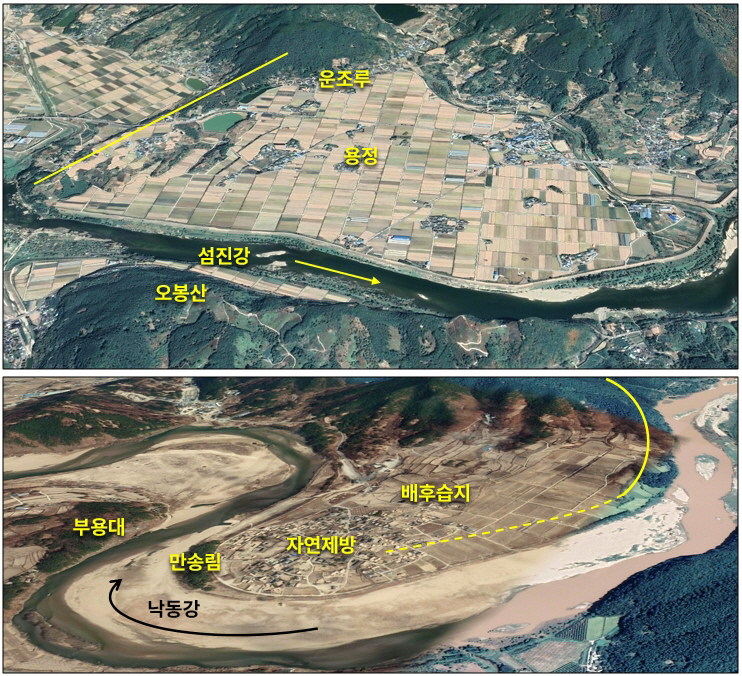

어느 정도 닮았는지 두 마을의 지세를 비교해 보자. 우선 물이 감아 도는 형태가 닮았다. 게다가 물이 감아 도는 안쪽에 마을이 있고, 반대쪽에는 바위 절벽이 있다. 강물이 치고 들어오는 방향에 산줄기가 있어 강물이 마을 앞에서 감아 돌게 만드는 것도 똑같다.

류이주의 눈에 하회마을을 꼭 닮은 이곳이 한눈에 풍수 명당으로 보였음은 자명하다. 터를 잡을 마음을 굳히기에는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았을 것이다.

두 마을에서 사람이 살만한 곳, 즉 풍수적 혈(穴)을 찾게 되는 과정도 닮았다.

류이주가 구례 땅에서 처음 자리 잡을 때 하회마을처럼 낙동강과 가까운 곳을 물색했다. 그래서 찾은 곳이 섬진강에 가까운 지금의 용정마을 일대다. 들판 한가운데 살짝 솟은 돌처(突處)로, ‘금가락지가 평지에 떨어졌다’는 금환낙지(金環落地) 명당으로 본 것이다.

그러나 바람과는 달리 가세는 늘지 않았다. 그러다가 우연한 기회에 산자락까지 올라간 지금의 운조루 터에 다시 터를 잡게 된다. 이후 집안의 가세가 불어나기 시작했다.

이후 일제강점기 당시 전국 도처에서 풍수 명당을 찾아 오미리 땅으로 몰려들었다. 그러나 ‘금환낙지’, ‘오보교취(五寶交聚)’의 명당으로 생각하고 들판에 자리 잡았던 사람들 중 지금까지 남아 있는 가구는 거의 없다.

하회마을은 그 반대다. 풍산 류씨 가문이 하회마을에 정착할 때 화산(花山) 자락은 타성 집안이 먼저 차지하고 있었다. 할 수 없이 낙동강 가까운 곳에 터를 잡게 되었다. 그러나 풍산 류씨 가문은 번성해 왔지만, 산자락에 터를 잡았던 타성 가문은 사라지고 없다.

두 가문은 풍수적 혈을 차지함으로써 번성했다는 공통점이 있지만, 혈의 위치는 오히려 반대다.

이렇게 두 마을이 지세가 닮은꼴이면서 풍수적 혈의 위치가 반대인 것은 지리적 특성 때문이다. 이를 두 단어로 요약하면 ‘자연제방’과 ‘배후습지’다.

하천이 홍수가 나 범람하면 하도(河道)를 흘러넘칠 때도 있다. 이때 하도 가까이에는 알갱이가 큰 자갈이나 모래가 퇴적되어 주변보다 약간 높아진 자연제방이 생긴다. 자연제방은 지대가 높아 홍수 위험이 작고 배수가 양호해 통상 마을이 형성된다.

하도에서 멀리 떨어진 그 뒤편은 토사의 유입이 적고 알갱이가 작은 점토가 퇴적되어 배후습지가 된다. 이곳은 지대가 낮고 배수가 불량해 대부분 농경지로 이용된다.

하회마을의 경우, 낙동강과 가까운 자연제방에 풍산류씨 가문이 터를 잡아 번성했고, 그 뒤편 배후습지는 사람이 살기에 적합하지 않아 타성 가문이 다 떠나갔던 것이다. 그래서 하회마을은 우리나라의 터를 잡는 기본 공식인 배산임수가 적용되지 않는 곳이다.

그러나 운조루 마을은 자연제방과 배후습지 지형이 아니다. 그래서 강가를 따라 마을이 형성되지도 않았고, 지대 또한 북쪽인 산자락으로 올라갈수록 높다. 이곳은 배산임수에 따라 산자락이 사람이 살기에 적합하고, 앞의 들판은 지대가 낮고 홍수 위험이 있어 농경지로 사용되어야 하는 곳이다.

△오봉산, 류이주가 품고 싶었던 봉우리는?

거친 바위 절벽의 오봉산을 가리고 그 너머 695m봉과 계족산을 담고 있는 행랑채와 대문.

하회마을을 닮은 건 지세뿐만이 아니다. 고택 앞에는 행랑채가 가로로 길게 외부와 내부 영역을 차단하고 있다. 아랫사람이나 노비가 거주했던 곳으로 허투루 넘길 수 있지만 풍수의 시선에서 중요한 건물이다.

이렇게 행랑채가 가로로 길게 막고 있는 것은 하회마을의 충효당이다. 양진당은 없다. 왜 충효당에는 있고 양진당에는 없을까?

우리나라 전통 고택은 단정한 봉우리가 보이는 방향으로 대문이나 마당을 배치했다. 반대로 바위 절벽이나 흉한 산이 보이는 곳은 건물이나 숲을 조성해 가렸다. 이를 ‘차폐(遮蔽)’라고 한다.

하회마을의 경우, 양진당은 단정한 필봉(마늘봉)이 보이도록 대문을 배치했다. 반대로 마을에서는 부용대 바위 절벽이 보이지 않도록 만송림을 조성했다.

충효당은 앞쪽에 마늘봉처럼 단정한 봉우리가 없다. 앞산이 오히려 옆으로 길게 축 늘어져 볼썽사나운 모양새다. 그래서 앞을 긴 행랑채로 가로막고, 대문으로는 그나마 반듯한 일자(―字)형 봉우리가 보이도록 배치했다.

하회마을에는 이런 건물이 하나 더 있다. 병산서원의 만대루다. 앞의 병산 바위 절벽을 가리기 위해 만대루를 옆으로 길게 배치한 것이다.

그렇다면 이곳은 무엇을 가리고 싶어서 이렇게 긴 행랑채를 만들었을까? 바로 앞의 오봉산이다.

역설적이게도 많은 사람들이, 심지어 일부 풍수가들조차 오봉산을 귀봉(貴峰)으로 본다. 그러나 필자의 눈에는 전혀 아니다. 형태가 반듯하지도 않고 표면 또한 거친 바위 절벽이다. 옆으로 축 늘어진 모양새는 하회마을 충효당 앞산과 쌍둥이쯤 되고, 바위 절벽의 거친 표면은 부용대의 동생쯤 된다.

그럼 창건주 류이주는 어떤 봉우리를 집안으로 담고 싶었을까? 정답은 어렵지 않다. 다른 고택들처럼 대문이 만들어내는 사각형 프레임 속을 들여다보면 된다. 695m봉이다. 공교롭게도 작고 봉긋한 봉우리 다섯 개가 연속해 솟아 있다.

695m봉의 백미는 안채 마루에서 볼 때다. 오봉산 바위 절벽은 중간 사랑채 지붕으로 완전히 가려진다. 게다가 좌우 건물이 격이 떨어지는 무질서한 능선들을 다 가린다. 오직 다섯 개의 봉긋한 봉우리가 봄날 강바람에 이는 물결 마냥 앙증맞게 넘실거리는 모양새다.

안채는 운조루 터의 풍수적 혈이다. 그래서 695m 봉이 가장 단정하게 보이도록 배치한 것이다. 창건주의 세심한 건축적 배려가 느껴진다. 류이주가 자신의 설계도를 털끝만큼도 바꾸지 말도록 조카에게 당부한 것이 바로 이런 부분이 아닐까?

어쩌면 이쯤에서 풍수적 상상을 해본다. ‘익히 알려진 오봉산이 사실은 695m봉이다.’

출처: 글 (박성대 대구가톨릭대 지리학과 대학원 겸임교수·풍수 전공)